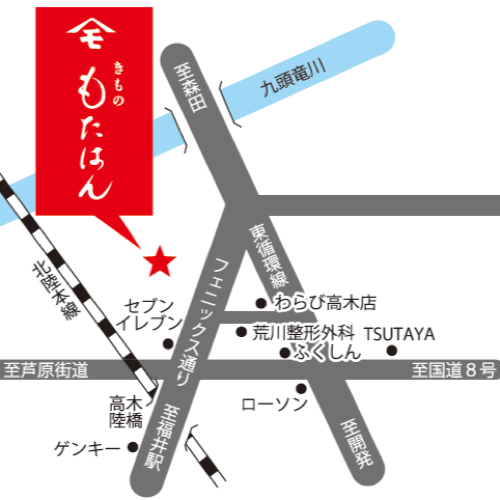

実店舗もたはんのご案内

〒910-0806 福井県福井市高木町14−2

営業時間:10:00〜19:00

定休日:水曜日

TEL:0776-54-1376(受付は10:00〜19:00)

FAX:0776-54-0258

交通のご案内:JR福井駅より車で15分

1913年創業。着物専門店として、着物の着方教室からお手入れまで、幅広く対応しております。

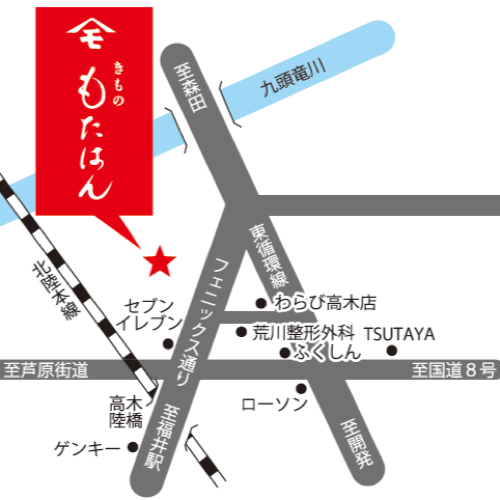

〒910-0806 福井県福井市高木町14−2

営業時間:10:00〜19:00

定休日:水曜日

TEL:0776-54-1376(受付は10:00〜19:00)

FAX:0776-54-0258

交通のご案内:JR福井駅より車で15分

1913年創業。着物専門店として、着物の着方教室からお手入れまで、幅広く対応しております。

半衿ってなに?

半衿は、着物の下に着る

長襦袢や半襦袢につける衿の事。

役割としては

着物を飾る装飾的な役割であったり

衿周りの汚れを防止、例えば

女性のファンデーション汚れなどから

守る役割があります。

着物姿の印象を大きく左右する半衿は

長い歴史を持つ日本の伝統衣装の重要な部分です。

半衿の歴史

半衿の歴史は長く、その役割と様式は

時代とともに変化してきました。

半衿の起源は安土桃山時代にさかのぼり

当初は襦袢や着物の襟元の汚れを防ぐ

実用的な目的で使用されていました。

この時期の半衿は主に黒色で

汚れを目立たなくする工夫がされていたようです。

江戸時代中期頃に

現在の半衿の形式が確立しました。

江戸後期には

若い女性は茶や紫、緋色の鹿の子絞りを

大人の女性は緋縮緬に金糸で網目や

麻の葉を刺繍した半衿を好んで使用しました。

明治時代から大正時代にかけて

半衿は装飾的な要素が強くなり

おしゃれのポイントとして

注目されるようになりました。

特に大正時代は半衿の全盛期と言われ

染めや刺繍、絞りなど

芸術的とも言える多様な半衿が登場しました。

この時期には、半衿の専門店が

京都、大阪、東京に開店し

半衿専用の生地も開発されるなど

半衿文化が大きく発展しました。

また、時代の出来事や季節に合わせた文様も流行しました。

戦後、着物を着る機会の減少と礼装としての着物の浸透により

現在では主に白い半衿が使用されるようになりました。

しかし、TPOに合わせて半衿を選び

おしゃれを楽しむ文化は今も続いています。

半衿の素材は?

一般的な半衿の素材には

絹、綿、ポリエステルなどがあります。

絹製の半衿は上品な光沢があり

フォーマルな場面に適しています。

メリットとしては、その生地jの高級感と

肌触りの良さが特徴です。

デメリットとしては

絹100%のものはお手入れが難しく

洗濯機などでは洗えません。

また価格も高いものが多く

使うのにちょっと気を使います。

綿製は普段使いに最適で、手入れも簡単です。

もたはんでもオススメしている

手ぬぐいを半衿にする

「手ぬぐい半衿」は木綿の半衿の代表格です。

綿の半衿のメリットは

ご自宅の洗濯機で洗えること。

そしてリーズナブルな価格と

手ぬぐいであればその種類の豊富さです。

1,000円台で無限の選択肢があり

推しの手ぬぐいを半衿にする方も

少なくありません。

デメリットとしては

強いて言うなれば

そのカジュアルさです。

普段着の着物以外では

なかなか使えないのも

綿の半衿の特徴と言えます。

綿レースの半衿であれば

あるいは…と言ったところでしょうか?

ポリエステル製は丈夫で扱いやすく、初心者にもおすすめです。

普段着着物に合う半衿の選び方3つのポイント

1.素材で選ぶ

普段着着物には、手入れが簡単で気軽に洗える素材がおすすめ!

綿やポリエステルがおすすめですが

最近では、糸りさんの半衿のように

絹でも洗える半衿が増えてきています!

2.色柄で選ぶ

半衿で最も人気のある色はなんだと思いますか?

それは「白」

白色が圧倒的一番人気なんです。

理由は簡単でなんでも合わせやすいから!

ただ他にも理由があって

「何を合わせたらいいかわからない」

「半衿に選択肢がない」

そう感じている方も多いようです。

そこで最初の一歩としての

一番簡単な合わせ方をご紹介します。

まず色は「着物の色から一色取り入れる」

無地の着物であれば

同系色で合わせるのが統一感が出て

オシャレな印象を与えてくれます。

そして柄はシンプルな柄から挑戦する。

縞模様だったり

市松模様だったり

日本の古典柄なども

汎用性が高く合わせやすいです!

3.季節感で選ぶ 春夏は淡い色や小花柄

秋冬は深みのある色や紅葉柄など

季節を感じさせる半衿を選ぶことで

より洗練された装いになります。

また季節ごとのイベント

例えばバレンタインやハロウィン、

そしてひな祭りや夏のお祭りなど

日本には多種多様なイベントがあります。

こういったイベントを

さらっとワンポイントで

衿に入れられると

着物の幅も広がり

もっと楽しんでもらえると思います。